Государственный исторический музей в канун майских праздников представил масштабную выставку «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». Директор ГИМ Алексей Левыкин рассказывал aif.ru, что многие из красноармейцев — участников парада 7 ноября 1941-го, прежде чем уйти на фронт, успели заглянуть и в их музей на выставку «Оборона Москвы», позже получившей название «Разгром немецко-фашистских войск на подступах к Москве».

Одним из первых посетителей «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» стала ефрейтор Айдысмаа Монгуш, медсестра, вдова героя СВО Омака Дажы, посмертно награждённого Орденом Мужества. Она подала прошение и ждёт приказа, чтобы вернуться на СВО. А пока вместе с детьми — 5-летним Денисом, 8-летней Дамырак и 11-летним Демиром приехала в Москву, чтобы 9 мая увидеть парад на Красной площади.

Мужественные женщины

Новая выставка заняла два этажа здания музея Отечественной войны 1812 года, где в прошлом веке располагалась Московская городская дума. Представлено 1230 экспонатов, среди них 900 документов (больше половины — подлинники) и 315 артефактов из 32 архивов и 17 разных музеев нашей страны. Михаил Бурцев, экскурсовод ГИМа и специалист по военной истории, обратил внимание Айдысмаы и корреспондентов aif.ru на главные артефакты экспозиции.

«Фрагмент карты операции „Барбаросса“ показывает масштаб вторжения немецких захватчиков в нашу страну. На 22 июня 1941 года фашисты рассредоточили у наших границ больше 5 млн солдат и 4 тыс. танков, — объяснил Михаил и показал карту — экспонат, фактически открывающий выставку. — На карте есть дата — 25 мая 1941 года. А готовился он с декабря 1940 года. Из этого мы делаем вывод, насколько сокрушительный удар хотела нанести Германия по нашей стране и нашей государственности. Но наш флот, благодаря вице-адмиралу Елисееву, не был застигнул врасплох. За несколько часов до того, как пограничники Брестской крепости вступили в неравный бой, первые выстрелы Великой Отечественной прозвучали на Черноморском флоте. По приказу Ивана Елисеева, был открыт огонь по неизвестным воздушным целям. Несколько вражеских бомбардировщиков было сбито. Остальные, опасаясь за свою жизнь, атаковать не решились. Севастополь и стоявшие в бухте корабли были спасены. Но если бы это оказались не самолёты противника, вице-адмирал поплатился бы жизнью. На выставке можно увидеть принадлежавший Елисееву кортик».

В зале звучит «Вставай, страна огромная» Лебедева-Кумача на стихи Александрова, от чего по коже пробегают мурашки. На стенах зала — экраны, транслирующие военную кинохронику. 5-летний Денис неотрывно смотрит на мелькающие кадры: оборона Москвы, парад на Красной площади 1941-го года, лица военачальников Жукова, Конева, Рокоссовского и гримасы немецких захватчиков, думающих, что силы русской армии на исходе. «Победа, в конечном счёте, обуславливается состоянием духа тех, кто на поле боя проливает свою кровь», — читаю ему бегущую строчку.

На одном из кадров крупным планом застыло лицо солдата, прицеливающегося из винтовки. «Папа?» — спрашивает Денис. Не нахожусь, что ответить, ищу глазами его старшего брата. Демир увлекает Дениса к кортику, попутно рассказывая, что так называется кинжал офицера, который является частью парадной одежды. Демир собирает стать кадетом, потому интересует военной историей. Сейчас читает папины книги про Афганскую и Чеченскую войны. Спрашиваю, что любит из классики. «Пушкина», — отвечает мальчик и надеется, что получится сходить и в музей поэта тоже.

А экскурсовод тем временем напоминает, что о начале войны советским людям сообщил не Сталин, а нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Историки сломали многих копий на эту тему, но так и не договорились. «Я думаю, ему нужно было собрать информацию, прежде чем выступить с обращением. Это же могла быть провокация, как бы он тогда выглядел», — считает Михаил.

К слову, на выставке представлен подлинник журнала посещений Сталина в Кремле в первый день войны. Впервые за всю историю показаны и награды Иосифа Сталина, в том числе маршальская звезда на шёлковой ленте, инкрустированная бриллиантами. Прибыл на выставку и меч из музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде. Он был выкован по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения мужеством советских защитников Сталингада. 29 ноября 1943 года премьер-министр Уинстон Черчилль передал его Иосифу Сталину на открытии Тегеранской конференции.

Уверена, что очень скоро, когда будет собрана масштабная выставка об участниках СВО, в ней займут своё почётное место личные вещи и награды бойцов спецоперации, в том числе Айдысмаы и её мужа Омака. Будет там и книга, которую ефрейтору преподнёс Алексей Левыкин.

«Это книга о такой же мужественной женщине, как и вы. Ольга Ландер, фотокорреспондент 3-го Украинского фронта „Советский воин“, прошла всю войну. Её фото — возможность увидеть Великую Отечественную глазами очевидца. Мы издали альбом в этом году и хотим подарить вам в память о посещении нашего музея. Приходите к нам ещё. Мы знаем о вашем подвиге и гордимся вами», — отметил директор ГИМа.

От тёплых, сердечных слов Айдысмаа расплакалась. А когда немного успокоилась, то рассказала aif.ru о тех, книгах, что прочитала недавно: «Первая — „365 воинов внутри меня“. Это сборник стихов молодой поэтессы Шахназ Сайн. Он состоит из 365 стихов и цитат. Главная мысль в том, что каждый человек, проживая каждый день, ведёт борьбу: со своими ощущениями, идеями, страхами и горестями. Каждый день как один воин, как один урок, который нужно усвоить. И вторая книга — „На минном поле расцвели сады“ того же автора. Стихи там очень нежные, про любовь, про женщин, таких же сильных, как я».

«Я тоже просила меня ждать»

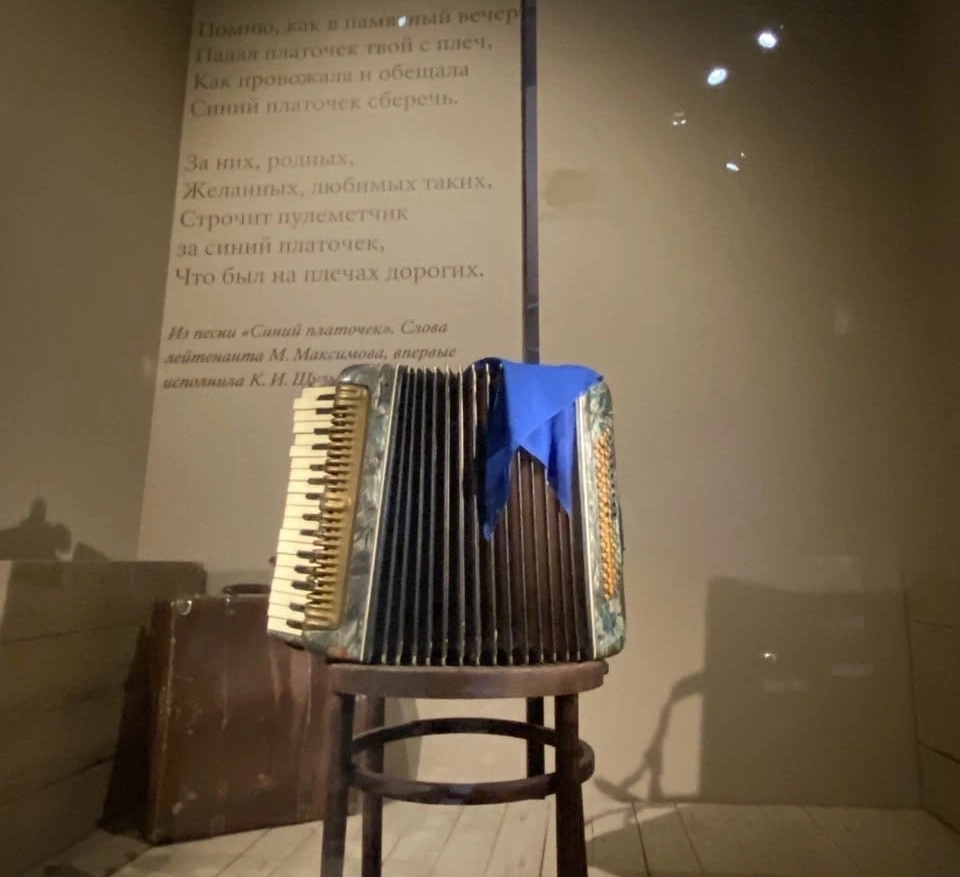

«Без права на забвение»… — не учебник истории, поэтому увидеть на ней войну день за днём невозможно. Но переходя из зала в зал, можно посмотреть на неё глазами разных людей — не только солдат, но, например, артистов, поднимавших их боевой дух. Как известно, за годы войны было проведено 1,35 млн спектаклей, концертов, творческих встреч. В работе фронтовых бригад участвовали Лидия Русланова, Любовь Орлова, Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко. И как напоминание об этом — легендарный синий платочек, который был на плечах певицы, когда она пела одноимённую песню. К слову, в зале, где он представлен, звучит «Синий платочек» в её исполнении. Там же под стеклом строчки стихотворения Константина Симонова «Жди меня и я вернусь»… «Когда я уходила в зону СВО, я так же сказала своим детям. И попросила их очень меня ждать», — призналась aif.ru Айдысмаа. «И мы дождались маму», — сказала Дамырак.

Внимание детей привлекают перчаточные куклы— Муссолини, Гиммлера, Геббельса, Геринга, Рибентропа сотоварищи. Сделанные из папье-маше они «служили» в самодеятельном театре Евгения Кобытева в 52-й армии. Про Евгения Кобытева известно, что он — живописец и график. В 1941-м попал в плен, но смог бежать и в 1944-м организовал кукольный театр полтсатиры. Приспешники Адольфа Гитлера представлены в неприглядном виде. И без улыбки на них не взглянешь. Как и на некоторые работы Кукрыниксов, также представленные на выставке. Экскурсовод напоминает нам, что под этим псевдонимом творили Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. И наибольшую известность им принесли карикатуры и шаржи. На выставке представлена их работа — «Бегство фашистов из Новгорода» из собрания Русского музея.

Вспомнить всех поимённо

В зале, посвящённом 872 дням жизни Ленинграда, звучит седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. Там своими глазами можно увидеть 125 г хлеба — суточную норму, которую выдавали по карточкам в самый суровый период блокады, и санки. Трамваи и троллейбусы в городе не ходили, поэтому на санках перевозили вещи, доставляли людей в больницы, использовали их и для перевозки умерших к местам захоронений.

О лагерях смерти рассказывает фрагмент регистрационной книги крематория концлагеря Маутхаузен в Австрии. Читать без слёз его невозможно. Как и смотреть на полосатые робы и личные вещи физически уничтоженных людей. Туфли, детские платьишки, куклы — всё, что осталось от тех, кто попал в Освенцим, Дахау, Маутхаузен, Майданек, Берлин-Шпандау и другие концлагеря. Всего их было 81. Замученных узников фабрик смерти вспоминают на выставке поименно. Но есть среди экспонатов фото и документы человека, которому удалось спастись из Собибора. Речь об офицере Александре Печерском. Всем лагерем пленные совершили самый успешный за всю историю войны побег: перелезли через колючую проволоку и перешли минное поле. 300 заключённых выжили. На выставке представлена рубашка Печерского, подаренная ему девушкой Люкой, также узницей Собибора, перед побегом 14 октября 1943 года. И после войны, кто знает, это могла бы быть история любви, если бы Люке удалось спастись.

В зале героев Великой Отечественной можно увидеть дневник Зои Космодемьянской. В нём девушка записывала цитаты, которые откликнулись в ней. Например, такая: «Прощай, прощай и помни обо мне» из «Гамлета» Шекспира. С картины из Русского музея Лидии Тимошенко «Зоя» она и сегодня смотрит нам в душу. Представлены также кожаное пальто знаменитого лётчика Алексея Маресьева, артефакты участников подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Кстати, Краснодон и сейчас так называется. И это город в Луганской Народной Республике на юго-западе России.

Рассматривая портрет штурмана эскадрильи легендарного авиационного полка, прозванного противником «Ночными ведьмами», Екатерины Рябовой, совершившей с 1942-1945 гг. 890 боевых вылетов, Айдысмаа обратила внимание на… красиво уложенные волосы. «Девушки и во время войны хотят хорошо выглядеть», — заметила ефрейтор. И добавила, что всегда хотела побывать в Историческом музее: «И мне понравилось абсолютно всё. О чём-то я узнала впервые. Все, кто приезжают в Москву, обязательно должны с детьми, с семьёй посмотреть эту выставку. Потому что нелёгкие времена были тогда, да и сейчас нашим ребятам в зоне спецоперации также трудно. Прекрасная выставка, трогательная до мурашек и слёз».

О чём обязательно напишет «АиФ»

Завершают выставку «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» — знамя Победы, водружённое 1 мая 1945 года на Рейхстаг в Берлине, и подлинный текст речи маршала Георгия Жукова, которую он произнёс 24 июня 1945 года на Красной площади на Параде Победу. На документе остались следы дождя, который в тот день пролился на Москву. У картины «Салют Победы 9 мая 1945 года в Москве» Николая Голощапова Айдысмаа Монгуш открыла номер «АиФ» с собой на обложке и сказала: «Однажды обязательно прочту в вашей газете о победном завершении спецоперации».