Сегодня в России отмечается День космонавтики, и это не просто дата в календаре. Это момент в истории, когда Юрий Гагарин, Сергей Королев и другие буквально открыли человечеству дорогу к звездам и сделали космические достижения национальной гордостью нашей страны. Где рождаются мечты о космосе, кто и как их воплощает сегодня? О том, как российский бизнес помогает приближать звезды, — в нашем материале.

Сейчас мир переживает новый виток космических полетов: роверы исследуют Луну (хотя иногда и с трудом паркуются), а президенты мечтают установить флаг своей страны на Марсе, как, например, Дональд Трамп. Россия идет своим путем. В стране разрабатываются новые ракеты и спутники, создаются системы моделирования запусков и внедряются космические технологии в образование. В процессе задействованы не только государственные структуры, но и бизнес и институты развития группы ВЭБ.РФ — Сколково, Сколтех, РФРИТ, ФСИ, ФРП и Корпорация МСП.

Недавно ракета «Союз-2.1а», которую назвали «Ракета Победы» в честь 80- летия Победы в Великой Отечественной войне, вывела на околоземную орбиту корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами. Активно идет разработка и новых аппаратов. Так, первая летная ракета «Союз-5» будет отправлена на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года. Над ней работают лучшие отечественные ученые и инженеры в различных компаниях. К примеру, Фонд развития промышленности, который координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга, поддержал льготным кредитом на 750 млн рублей Ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в Роскосмос.

Деньги пойдут на испытание современных топливных баков для космических «грузовиков». Сваривали емкости из уникального сверхпрочного алюминиевого сплава по новой для российского ракетостроения технологии — трения с перемешиванием. Испытания на прочность и жесткость конструкции прошли успешно.

Новая ракета сможет выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Как отметил доктор физико-математических наук, доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, это вдвое больше, чем у основной на текущий момент российский ракеты — «Союз-2».

«Это колоссальный прирост. Он возвращает „Союз“ в категорию самых эффективных носителей по соотношению полезной нагрузки, стартового веса, а также цены выводимого на низкую круговую орбиту полезного груза. Это сразу дает возможность новому „Союзу-5“ конкурировать с американским вариантом носителя Falcon 9», — пояснил он.

Виртуальные ракеты

Спроектировать ракету мало. Нужно ее успешно испытать. Космическая отрасль — консервативная, здесь все предпочитают проверять на реальных запусках. Но новые технологии постепенно проникают и сюда. Российский фонд развития информационных технологий инвестировал в проекты для ракетно-космической отрасли больше 2,6 млрд рублей. Например, в исследовательском и научном центрах имени М. В. Келдыша и имени М. В. Хруничева с помощью российского бизнеса уже внедрили систему математического моделирования ракетных двигателей на базе программы «Логос». Если ввести в нее все данные о ракете, можно проводить виртуальные испытания и смотреть, как поведут себя тот же «Союз-5» или его «потомки» в различных условиях и средах. Конечно, без реальных испытаний не обойдется, но «Логос» сэкономит ракетчикам массу денег и времени.

Единая цифровая среда для таких виртуальных тестировщиков тоже создается в центре Келдыша. Проект добавит к математическому моделированию расчеты на базе суперкомпьютера, внедрит систему автоматизации и оптимизации работы людей на производстве космических аппаратов. Всё это — с опорой на отечественные разработки и технологии.

Новый виток

С момента запуска первого в мире искусственного спутника СССР прошло 67 лет. За это время спутники из простого символа начала космической эры превратились в универсальные рабочие инструменты, решающие множество прикладных задач.

Сегодня в России, по данным корпорации МСП, зарегистрировано 93 малых и средних предприятия, производящих космические аппараты, в том числе спутники, ракеты-носители, а также компоненты для летательных аппаратов. Еще 15 компаний занимаются космическим транспортом и космическими лабораториями.

Спутник Skoltech-F, который создают инженеры лаборатории микроспутниковых систем центра системного проектирования Сколтеха, покажет, как электронная память справляется с агрессивной космической средой. Компоненты проверят на перепады температур, скачки напряжения и частую перезапись данных. А если в полете с информацией на чипе что-то случится, специальный алгоритм выявит и постарается автоматически исправить ошибки, вызванные радиационным воздействием.

«Сейчас у нас готова компоновка аппарата со всеми полезными нагрузками. Изготовлены корпус, антенная система, первая версия бортового вычислительного модуля нового формата, навигационный GPS-модуль, солнечные датчики и маховики системы ориентации. Также прорабатываются аккумуляторный блок, усилители радиопереключатели», — поделился руководитель лаборатории Дмитрий Рис.

Skoltech-F должен отправиться на орбиту уже в следующем году. Но если «Сколтех» только готовится к запуску, то аппараты компании «СПУТНИКС», выпускницы фонда «Сколково», уже в космосе. Сейчас на орбите функционируют около 80 аппаратов. Всего запущено — 91. Они решают разные задачи — от дистанционного зондирования, т. е. мониторинга поверхности, природных ресурсов и климатических изменений, до автоматической идентификационной системы для морского мониторинга. Последняя отслеживает передвижение в Мировом океане и помогает обеспечивать безопасность и эффективность судоходства.

Школа — просто космос!

В нашей стране всегда была мощная космическая школа. Весь мир знает о Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана (МГТУ). Здесь учились многие выдающиеся советские и российские конструкторы и космонавты. В том же легендарном списке — МФТИ (Физтех), МГТУ им. К. Э. Циолковского (МАИ), Самарский университет им. С. П. Королёва.

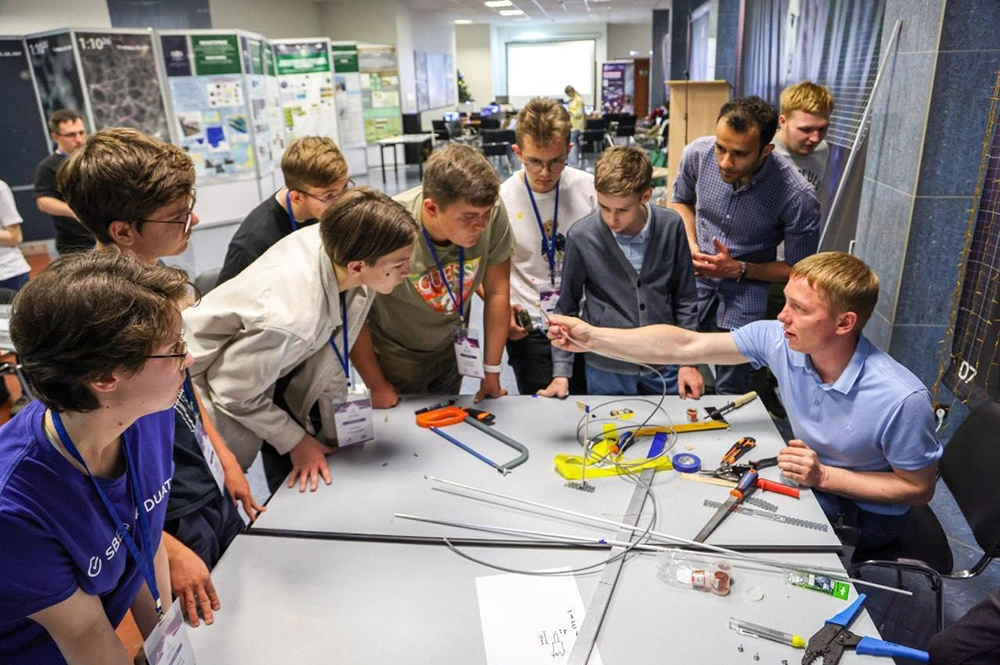

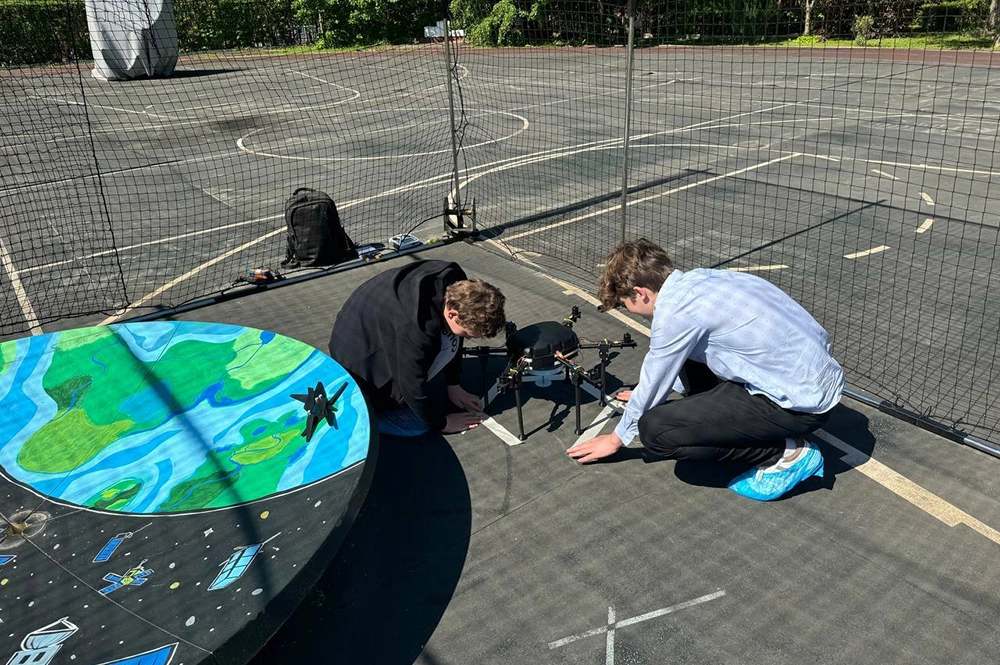

В последние годы государство не только старается развивать высшее «космическое» образование, но также поддерживает разные инициативы в школах. Авторы проекта «Space-π» фонда содействия инновациям создают на орбите «флотилию» примерно из 100 миниатюрных спутников CubeSat. Школьники полностью вовлечены в этот процесс. Они разрабатывают, конструируют, испытывают и участвуют в запусках, а потом сами же обрабатывают полученные из космоса данные.

Для этого была создана наземная сеть из 50 приемных станций. Они переданы образовательным организациям во всех часовых поясах России на бесплатной основе.

За время реализации проекта уже запущено 65 спутников. На космических аппаратах реализуются эксперименты школьников по дистанционному зондированию, мониторингу акваторий, территорий Земли, стратосферы и магнитосферы, наблюдению за звездами разных величин.

Проект Space-π — это инструмент популяризации науки среди школьников. В 2024 году было проведено более 70 мероприятий, участие в которых приняли более 5 тысяч детей. А в ноябре на „Восточном“ запустили 16 спутников, в создании которых участвовали школьники.

Школьники могут получать сигналы не только от учебных спутников, но и от любых других. За это отвечает российская компания «Лоретт» — резидент «Сколково». Благодаря ей школьники с третьего класса уже начинают обрабатывать информацию с аппаратов Aqua, Suomi NPP, FengYun-3, Метеор-М No 2, NOAA, MetOp.

А еще «Лоретт» регулярно проводит космические конкурсы — «Оперативный спутниковый мониторинг» и «Космическая разведка». В 2024 году компания запустила лабораторию спутникового мониторинга Земли на базе Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, где дети могут бесплатно посещать занимательные кружки.

«Благодаря поддержке фонда „Сколково“ мы смогли реализовать много интересных проектов. В профессиональном направлении мы развиваем уникальные решения по демократизации доступа к спутниковым данным. В образовательном — внедряем наши технологии в школы, колледжи и вузы. И конечно, планируем выход на международные рынки», — отметил основатель, соучредитель и генеральный директор «Лоретт» Владимир Гершензон.

Отдельная важная задача — привлечение в отрасль частных денег. С лета 2024 года для космических инвестиций можно использовать концессионные соглашения. А с учетом того, что ВЭБ.РФ станет обязательным участником ГЧП-проектов, у инвесторов больше уверенности в успехе.

«В современных условиях совместно с государством создается максимально благоприятная среда для прихода частных инвестиций в космическую отрасль. Важно, что ВЭБ.РФ не остаётся сторонним наблюдателем, а активно участвует в финансировании разработок, которые в ближайшие годы позволят реализовать самые амбициозные задачи — от создания отечественной орбитальной станции до пилотируемых полётов на Марс», — пояснил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Поддержка государства помогла России сохранить достойные позиции в списке держав — покорительниц космоса. Но сейчас перед страной стоит более амбициозная задача — превратить космические технологии в новую точку экономического роста. И здесь не обойтись без частного капитала и помощи институтов развития. Их поддержка помогает создавать целостную экосистему инноваций, способных конкурировать на глобальном уровне. И именно за космическими технологиями всегда следовало развитие человечества в целом. Сложно представить нашу современную жизнь без уже привычных сервисов, которые изначально родились именно в космической сфере: GPS, прогноз погоды, навигаторы, спутниковая связь, телевидение, интернет, цифровые фотографии. Список можно продолжать и продолжать. Даже фильтры для воды, очки и кроссовки появились на свет благодаря развитию космической промышленности. Технологии, которые разрабатываются для космоса, находят тысячи применений на Земле.