Выслушав с недоверием доклад, Сталин подошёл к образцам дельта-древесины и положил на них горящую трубку, перевернув её. Материал даже не обуглился. Тогда он взял ножик и стал скрести им поверхность.

Главным достижением советской науки по итогам Великой Отечественной войны, безусловно, стала атомная бомба, над созданием которой начали работать ещё в 1942-м. Но на годы войны выпало множество других открытий и разработок. Результатами некоторых мы пользуемся до сих пор.

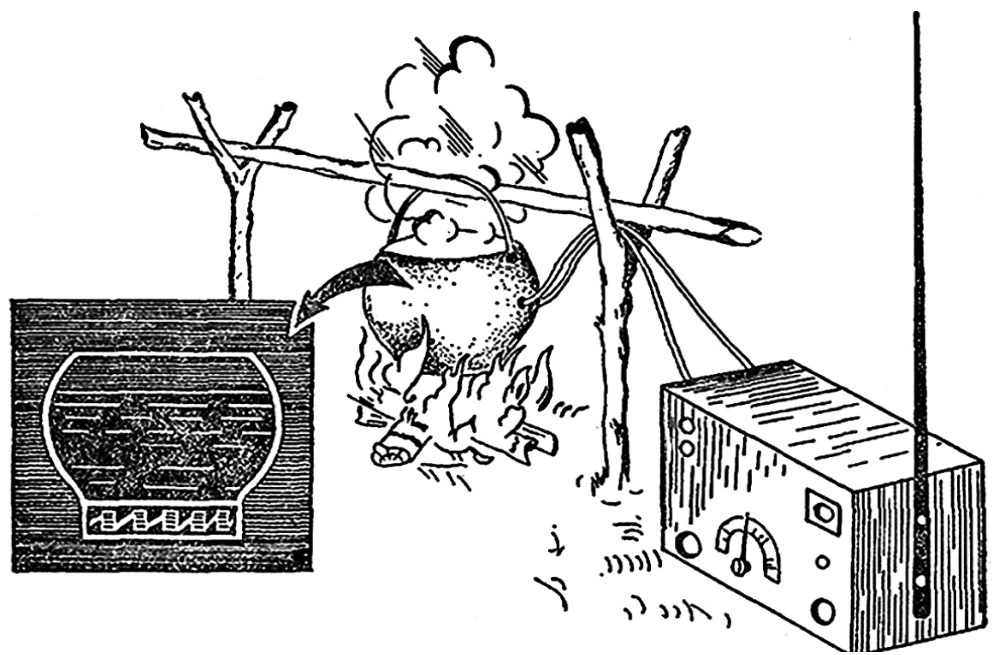

Партизанский котелок

Воюя с партизанами, немцы удивлялись: как им удаётся, находясь в лесах месяцами, поддерживать радиосвязь? Ведь радиостанциям нужна электроэнергия, а где взять её среди сосен и берёз? Врагу было невдомёк, что партизаны использовали особые котелки, которые специально для них создали физики во главе с академиком Абрамом Иоффе. В их дно были вмонтированы термоэлектрические элементы, вырабатывающие ток за счёт разницы температур. Когда котелок висел над огнём, он нагревался до 300°C и выше, а температура воды не могла превысить 100°C. Этой разницы было достаточно, чтобы поддерживать радиопередатчики в рабочем состоянии.

В течение многих лет после войны термогенераторы «от Иоффе» применялись в народном хозяйстве и были весьма востребованы там, где отсутствовало электроснабжение, — в труднодоступных районах и малонаселённых пунктах. Учёные создали несколько типов генераторов. Они использовались, например, для питания маломощных колхозных КВ-радиостанций «Урожай», обеспечивая связь между правлением колхоза и полевым станом. И даже поставлялись на экспорт!

«Потенциал термоэлектриков не раскрыт до конца, над этим учёные работают. Если удастся увеличить КПД, такие материалы будут применяться гораздо шире. Например, на ТЭЦ, которые выбрасывают много тепла в атмосферу. Термоэлектрики смогут давать электроэнергию на разнице температур этих выбросов и окружающей среды», — рассказал «АиФ» химик, профессор Сколтеха Артём Оганов.

«Потенциал термоэлектриков не раскрыт до конца, над этим учёные работают. Если удастся увеличить КПД, такие материалы будут применяться гораздо шире. Например, на ТЭЦ, которые выбрасывают много тепла в атмосферу. Термоэлектрики смогут давать электроэнергию на разнице температур этих выбросов и окружающей среды», — рассказал «АиФ» химик, профессор Сколтеха Артём Оганов.

Суперклей Назарова

Ещё одна научная разработка поступила на фронт от советских химиков. В ходе боёв моряки-подводники сталкивались с тем, что большие эбонитовые баки судовых аккумуляторов постоянно выходят из строя: трескаются, ломаются. Латать их было нечем, а без аккумуляторов подлодка небоеспособна.

Учёные предложили использовать карбинольный клей, созданный химиком Иваном Назаровым. Клей творил чудеса, соединяя практически любые материалы: металл, пластмассу, стекло, резину. Его свойства позволяли ремонтировать технику в полевых условиях, во время перерывов между боями. Им склеивали корпуса аккумуляторов, приводили в порядок бензобаки, возвращали к службе танки и самолёты.

Клей Назарова широко применялся в народном хозяйстве и после Победы. Его использовали в оптике и разных отраслях техники. С его помощью облицовывали мрамором станции метро. А в наши дни на его основе делают лаки.

Негорящая древесина

Широкое применение в годы войны получила дельта-древесина. Этот композитный материал на основе формальдегидной смолы был намного прочнее обычной древесины, а кроме того, почти не горел. При нехватке алюминия его использовали в производстве самолётов. Авиаконструктор Семён Лавочкин даже показывал его Сталину, который удивился, узнав, что из древесины делают истребители.

Как вспоминал нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин, Сталин с недоверием выслушал доклад, а затем, подойдя к столу, где лежали образцы из дельта-древесины, положил на них свою горящую трубку, перевернув её. Материал даже не обуглился. «Тогда Сталин взял с письменного стола перочинный ножик и стал скрести поверхность фанеры, — пишет Шахурин. — Все усилия были напрасны. Дерево оказалось твёрдым как камень. На наших глазах Сталин просветлел. «Надо наградить того, кто изобрёл это». Через несколько недель автор изобретения инженер Леонтий Рыжков получил орден. В дальнейшем из дельта-древесины делали даже воздушные рули первой ступени ракеты Р-7 и лопасти вертолётных винтов. А сегодня её применяют в мебельной промышленности и, например, в изготовлении рукоятей ножей и топоров.

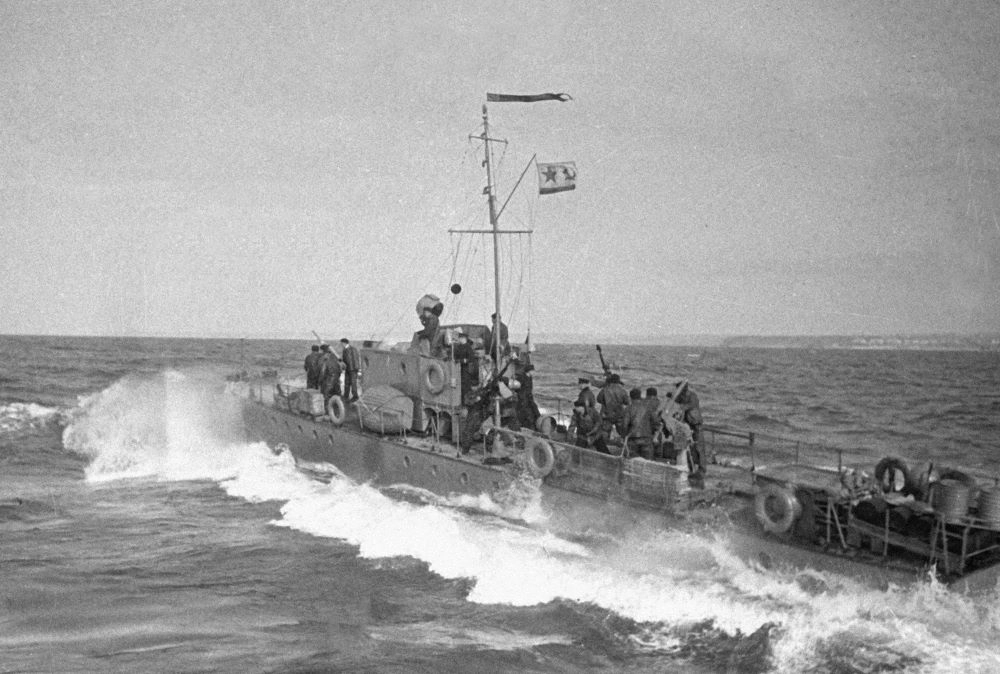

Размагнитить флот

Прежде чем возглавить атомный проект, физик Игорь Курчатов решил другую важную задачу. И она тоже касалась обороноспособности страны.

В первые дни войны фашисты минировали Финский залив Балтийского моря и подходы к черноморским портам — Одессе, Севастополю, Новороссийску. Эти мины реагировали на изменение магнитного поля Земли, вызванное приближающимся кораблём. Тогда срабатывал взрыватель.

Защитить советский флот поручили Ленинградскому физико-техническому институту. 9 августа 1941 года в Севастополь прибыли Игорь Курчатов и Анатолий Александров. Они быстро поняли, что нужно делать: было решено размагнитить корабли, уложив по их периметру кабели с током. Это делало их «невидимыми» для мин с магнитными взрывателями.

Такая система защиты была установлена почти на всех военных и гражданских судах и применялась при обороне Севастополя, в боях на Балтике и северных морях. На флотах появились специальные службы размагничивания, а учёные в условиях фронта обучали офицеров.

Кислород из воздуха

Военным в большом количестве был нужен жидкий кислород. Как выяснилось, он жизненно необходим медикам: для проведения сложных операций, лечения пневмоний и ожогов, выздоровления раненых. Но также кислород в промышленных масштабах требовался для производства взрывчатки, обеспечения работы дальней авиации, танковых и других родов войск. Он был нужен для сварки и резки металла, запуска двигателей и много чего ещё.

Академик Пётр Капица разработал установку, добывающую сжиженный кислород из воздуха. В 1942 году в Казани был создан первый её образец, получивший название «Объект № 1». А затем введён в строй «Объект № 2», который был признан самой производительной установкой в мире.

Производство генераторов развернули на нескольких заводах, что позволило увеличить объёмы жидкого кислорода.